『-越後直江津編ー』と『—鎌倉時代、上越の都市軸―』『上越の金山衆』 『糸魚川の舞楽』とによって構成されています。そのうち当該編は『越後直江津編』 に成ります。 山梨のかつての安田義定公にまつわる史跡や痕跡を、山梨の郷土史研究家たち と訪れて来た主人公(立花)が、今度は義定公の嫡男安田義資(よしすけ)公が守護 を務めていた「越後之國」の、鎌倉時代に國府が在った上越地区を訪れ、かつての 義資公の守護時代の痕跡や足跡を求め、神社仏閣や「上越市埋蔵文化センター」 を訪れ幾つかの発見をしていくことに成ります。 【 目 次 】 |

その日の夜私はJR直江津駅に到着した。

長岡に住む学生時代の友人と昼食を共にした後、彼と共に新潟県立歴史博物館を訪れてもう一度JR長岡駅に戻り、駅近くの居酒屋で私達は早めの夕食を食べた。

新潟市出身のその友人は、右京大学時代の友人で一緒にマージャンなどをする仲であったが、彼自身は歴史に関心があるというタイプでは無かったこともあって、現在私が熱中している安田義定公の話をしてもあまり反応は無かった。

彼自身は大学を卒業後、最初の会社を辞めてから一時期就職浪人をしていた時に二ケ月ほど、私の住んでたマンションに転がり込んできたことがあった。

その二か月間の間に新たな就職先を探すべく就職活動をしていて、数社面接などを受けてやっと住宅関連の水回り製品を製造する中堅の会社に就職する事が出来たのだった。

その会社では仙台支社を中心に営業畑を歩み、最後は仙台の支社長をしてその会社を辞めたようだ。生涯独身で妻帯する事の無かった彼は、定年退職を迎えて故郷新潟に帰ってきたというわけである。

ただし同じ新潟でも生まれ育った新潟市ではなく、ここ長岡に新築マンションを購入して彼はこの地を終(つい)の棲家にしようとしているようだ。

その理由は街のサイズが新潟よりも長岡の方が自分には合っていると感じているという事や、月に1度ほど東京やかつての勤務地仙台に出向くことがあって、長岡の方が多少便利であるという事もあるらしい。

それに花火の好きな彼は長岡の花火が眺望できる現在のマンションが、とても気に入っているようで、その事も彼がこの街を選んだ理由に成っているようだ。

私はその日の夕方の快速列車で長岡を離れ、今回の目的地である上越市の日本海側の玄関口とでもいう街、直江津に到着した。

言うまでもなく直江津はその名前の示す通り「津」すなわち、かつての越後之國の日本海側に面する港町であり、北前船などの越後における拠点の一つであった商業の街である。

八時近くに駅前のビジネスホテルに入った私は、その日はおとなしくホテルでビールを飲みながらサッカーJリーグの番組を見ていて、いつの間にか眠ってしまっていた。

翌朝ホテルの朝食を済ませた私はその後、腹ごなしの散歩を兼ねて駅からそう遠くないところに在る直江津の八坂神社にと向かった。

八坂神社を訪れたのは言うまでもなく、義定公嫡子の安田義資(よしすけ)公の足跡や痕跡が何か残っていないかを期待したからである。

この越後の國府がかつて在ったといわれている越後直江津には、八坂神社と共にそこからそんなに離れていない場所に府中八幡神社が在る。

更には、かつての国分寺であったとされる五智国分寺もそう離れていない場所に在るということだ。事前のリサーチでその事は調べておいた。

ただし五智国分寺に関しては、戦国時代の武将上杉謙信が現在の場所に勧進した国分寺であって、安田義資公の時代すなわち平安時代末期や鎌倉時代の初期には、今の場所には無かったらしいという事であり、改めて当時の国分寺の所在地を確認する必要はあった。

いずれにせよホテルから数分の処に在る八坂神社を私は、まず訪れてみた。

駅前の商店街を日本海側に向かって北上し、ほんの数分歩いたところにその神社は在った。位置的には駅を背にして西北西に向かった私は、数分で商店街を左折して八坂神社の参道に入ったのであった。

太平洋側で育った私にとって、海が北にあるという位置関係は何となくしっくりと行かなかったが、ここ日本海側において海は北や西側に位置しているのである。私自身の意識のチャンネルを変える必要があった。

直江津八坂神社の祇園祭は今では「上越祭り」と称されているが、古くからこの上越では「直江津祇園祭り」として有名で、今でも地元の人は「祇園さん」と呼称しているという。

七月の下旬に行われるこの祭りには近郷・在郷の村々から多くの人出が出て、盛大に行われて来たと評判であった。

「上越祭り」は歴史や伝統もあり、上越エリアでは江戸時代よりはるか前の平安時代から定着している、直江津の「祇園祭」であると伝承されているようだ。

私は事前に東京の図書館やインターネットでそれらの情報を得ていたので、その予備知識を持って、八坂神社を訪れたのであった。

源氏の氏神である八幡神社は元より、八坂神社や伏見稲荷が安田義定公の領地経営にとっても不可分な存在であることは、これまでの遠江之國や京都八坂の祇園神社や「祇園祭」で確認してきた事であったので、私はここ直江津の八坂神社や府中八幡神社にも、少なからぬ期待感を持っていた。

当時の「越後之國」は、「相模之國」「伊豆之國」「上総之國」「信濃之國」「伊予之國」と共に、鎌倉時代の初期に源頼朝の領国である「関東六國」の一つとして、後白河法皇の朝廷から認められていた國である。

その中の「越後之國」の守護に任命されていたのが、平家追討に多大な功績をしていた安田義定公の嫡子安田義資(よしすけ)公であった。

私はその義資公の領地経営の痕跡が、どのような形でこの「越後之國」の八坂神社に残っているのか、沢山の期待とほんの少しの不安の入り混ざった気持ちを持って境内に入った。

境内に入ると本殿に至るまでの間に、鎮火の神様である「秋葉神社」が参道右手に祀られており、「三社神社」と書かれた大きな石柱が在った。

現在は「八坂神社」として名乗っているが一時期「三社神社」と称し、祇園神社の「須佐男の尊」の他に日吉神社の「大山咋(くい)の命」や諏訪神社の「建(たけ)御名方(みなかた)の命」が共に祀られていたことがあった、と「八坂神社由緒」に書かれていた。

三社神社と言われていたのはいずれも江戸時代以降のことで、直江津の火事によって旧神殿が焼失したり、日吉神社の宮司が両神社を兼任したことなどが重なり、三つの社がこの神社に祀られるようになった、という事であった。

「秋葉神社」が境内に祀られてるのはこの地方の火事の多さにも起因しているのだろう、と私は想った。

その時私は数年前に起きた糸魚川大火の事を思い出した。糸魚川市は上越市の西隣で、やはり日本海に面している街である。

かつての「三社神社」は昭和三年に元の「八坂神社」に名称を戻し、現在に至っているという事であった。

ではありながら今も尚、八坂神社のご神体は「須佐男の尊」「大山咋の命」「建御名方の命」の三柱が祀られたままであるという。

その神社本殿の屋根の天辺に在った神紋は祇園神社の本来の神紋である「木瓜唐花」であった。

そこには、京都八坂の祇園神社の様に源氏の氏紋「三つ巴」が確認出来なかった事は、残念な事であった。私の小さな不安が的中したのである。

ここ直江津においては、京都の祇園神社ほどは義定公や義資公との関係が太く無かったのであろうかと、ひとまず私は思う事にした。

やはり京都祇園神社の場合は、後白河法皇の勅命に依るとはいえ、本殿や楼門の建て替えや大規模な造・改築が行われたことが、「三つ巴」の氏紋と「木瓜唐花」の神紋との併存をもたらしたのだろうと、改めて確認する事が出来た。

目指す八坂神社本殿の参道右手に、小さな「神馬舎」が在った。

ここはどうだろう、と若干の不安と大いなる期待をもってその小ぶりの「神馬舎」の屋根瓦を見ると、そこにはしっかりと「三つ巴」の源氏の氏紋が在った。

私はそれを見てニンマリした。やはりこの直江津八坂神社にも安田義資公の関与があったことを、確認できたからであった。

そしてその「神馬舎」がユニークなのは、木造の白馬の手綱を猿が持っている点にあった。愛嬌のある顔の猿が、紅白の手綱で白馬を牽引していたのであった。

私はこれまで少なからぬ「神馬舎」を見てきたがこの様に猿が手綱を持った白馬の像を見たのは、ここが初めてであった。

そのユーモラスな像を見て思わず笑ってしまった私は、同時になぜこの白馬は猿に手綱を持たれているのだろうと、疑問を抱いた。

そのような疑問を抱いたまま本殿周りの境内を進むと、本殿の裏手にそれなりに大きな祠や社を持つ、幾つかの境内社が在った。

その中の一つ本殿の裏手右脇に「稲荷神社」が在った。

直江津という場所はその名の通り「直江」の津という事で、室町時代以降北前船の停泊する一大拠点であり貿易や商業が盛んな地であった。

室町時代に定められたと云われている、当時の海の法律「貞応の廻船式目」に「三津七湊」の中の越後の今町(現在の直江津)として紹介されている、という。

したがって商業の神様である「稲荷神社」が境内に鎮座していることはごく自然な事であった。安田義資公の存在とは関係なく、直江津の商業者にとっては大切な職業神だったので、こうして祀られているのであろうと私は納得して、狐の阿吽像の「稲荷神社」に参り挨拶をした。

そして念のために「稲荷神社」の屋根瓦を見るとそこでもやはり、源氏の氏紋「三つ巴」を確認する事ができた。先ほどの「神馬舎」と共に私はここでも、安田義資公の関与を確認する事が出来て、独りニンマリとしたのであった。

更に本殿裏手に進んで行くと、「神命社」と「松尾神社」とが在った。しかしこちらの社(やしろ)には源氏の氏紋「三つ巴紋」は確認できず、義資公の関与は窺うことが出来なかった。しかしそれ自体は当たり前と言えば当たり前のことであった。

京都の祇園神社でもそうだったが、義定公の建て替えや造・改築の手が入ってない祠や社には、「三つ巴」の氏紋は残っていないのである。

京都八坂の祇園神社と同様の事がここ直江津の八坂神社でも確認できただけのことである。

しかしこの直江津の八坂神社においても義定公や義資公に縁のある「神馬舎」や「稲荷神社」には、しっかりと源氏の「三つ巴」の氏紋が残っている事から、義資公がこの神社に関与してきた事が、かえって確認できたわけである。

私は二つの小ぶりの境内社や神馬舎に残るこれらの源氏の氏紋を通じて、義資公の痕跡を確認できたと、そう思ったのである。

境内を一巡してホテルに戻ろうとした私は、社務所から出てきた七〇代後半と思われる老女を見つけた。神社の関係者かと思い早速声を掛けた。

どうやらそのようであった。私は簡単な自己紹介をした上で、幾つか彼女にお尋ねした。

「こちらの八坂神社では、諏訪神社や日吉(ひえ)神社も兼ねてられるんですか?」私が尋ねると彼女は、

「ハイそうですよ、ご神体は『須佐之男尊』と共に『建御名方の命』や『大山咋の命』も祀っているんです・・」と肯きながら教えてくれた。

「それは創建以来のことなんですか、それとも・・」私がそう尋ねると、

「いや創建は平安時代まで遡るらしいんですが、それからずっと八坂神社だけでしたけど、上杉家の会津や米沢への移封に伴い当社の米沢行きが取り沙汰された時に、日吉神社の宮司が両神社の神主を兼務する事で、存亡の危機を乗り越えたようです。

それ以来私どものご先祖がここ八坂神社に日吉神社のご神体を移して、合祀しているんですよ、はい・・」と、丁寧に教えてくれた。

私が「お諏訪さんは・・」と更に尋ねると、

「諏訪神社は元々直江津の産土神だったんですが、江戸時代中期に直江津の町が大火に見舞われた時にお社が焼失してしまい、それ以来こちらでご神体を預かり合祀するように成ったんです。

そういったいきさつがあって『三柱神社』と言われたりもしましたが、昭和の三年に現在の『八坂神社』に呼称を戻して、現在に至っているんです、はい・・」と説明してくれた。

「なるほどそれで『三柱神社』の石柱があそこに在るんですね・・」私はそう言って、参道入り口近くの石柱を指さしてそう言った。

「ありがとうございます。ついでにもう一つ教えていただけますか?」私はそう断りを入れてから、

「こちらの『神馬舎』では白馬を猿が手綱で引いていますが、何か謂われとかあるんでしょうか?なかなかお目にかかれない珍しい組み合わせですが・・」私は本殿手前の神馬舎に向かってそう聞いてみた。

「さぁ・・、特にそのような謂われは聞いていませんが・・」と彼女は応えた後、ちょっと考えて言った。

「ひょっとして、日吉神社に関係しているかもしれませんね、ご存知かもしれませんが日吉神社では猿を神獣としていますから・・」と推測を交えて応えてくれた。

「という事は例の上杉家の会津や米沢への移封の頃に作られた、という事ですかあの『神馬舎』は・・」私が重ねて尋ねると、彼女は首をひねって、

「いやもっと昔から在るように聞いてます・・。ごめんなさい、違うかもしれません・・」彼女はそう言って先ほどの答えを訂正した。ちょっと気まずい空気が流れた。

私はこれ以上この女性に聞いても明確な答えは得られないだろうと思い、丁寧に挨拶を済ませてホテルにと戻った。

ホテルではルームキーを預けて、近くに在る駅前のレンタカー店に行き、予約していたコンパクトカーを借りた。ホテルには二泊する予定でいた。

それから私は先ほどの八坂神社の西方に位置する「府中八幡神社」を目指した。

直線距離では三・四百mくらいしか離れていない府中八幡神社は、街中に在り神社へのアクセスビリティが宜しいとは言えず、駐車場を見つけるのに10分近くかかってしまった。私は自動車で来たことを少なからず悔やんだ。

かつてはそれなりの境内を擁していたであろうこの神社は、今ではすっかり住宅に取り囲まれており、神社の持つ厳(おごそ)かさや、鎮守の森といった雰囲気とははるかに離れた空間であった。

その窮屈な境内には、神殿は在るには在ったが威厳は乏しく、社務所は無く代わりに地域の自治会館のような建物が在っただけであった。

その威厳を感じさせない本殿は、残念な神社としか言いようのない神社で「府中八幡」という名称に期待の多かった私は、多くを期待出来ないであろう事に早々に気づいた。

境内には本殿の脇に小規模な池とそれを取り囲む築山のようなものが在ったが、それらも神社が持つ峻厳さや静謐さといったものとは縁遠い存在であり、残念であった。

祭神は品多別命(応神天皇)を主神とし、糸魚川の「奴奈川姫の命」と直江津の産土神である諏訪神社の「建御名方の命」も合祀されていたが、それらは直江津八坂神社の様に主祭神という位置づけではなく、あくまでも脇神のようであった。

「府中八幡神社」の正式名称は「越後府中八幡神社」で、一般には「越府八幡神社」とも言われていたようであり、他國の府中八幡神社同様に勅命で造られた国分寺「越之國国分寺」の鎮護の神社として、国分寺からそう離れていない場所に、本来は鎮座していたようである。

またこの「越後府中八幡神社」は、源義家が後三年の役で奥州清原氏との戦いに遠征した際に、この神社に立ち寄り戦勝を祈願した、といった事が神社由来に書かれていた。

当時の平安の朝廷支配が及んでいなかった蝦夷地出羽之國や陸奥之國への、攻略の最前線であった越後之國は、古代においては戦いの最前線に相応しい城塞を築き、軍兵を駐留させ兵糧を蓄えていた事だろうと思われる。

その蝦夷地に対峙する最前線に在る武人を祀る神社であり、国分寺を守護する役割を担った神社であったとすれば、当時はそれなりの規模や社格を有していたであろうと思われるのだが、その遺影が殆ど見られ無かったことは、残念でならない。

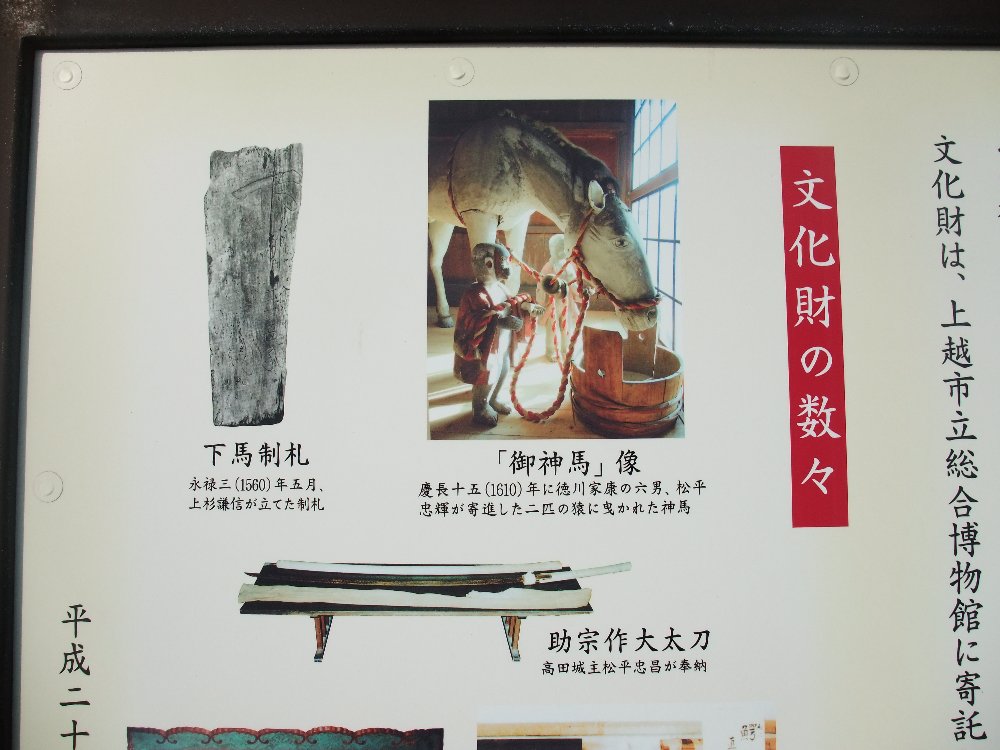

そんな中で私の興味関心を引いたものがある。今は上越市の文化財にも成っている「神馬を曳いた猿の木像」であった。

府中八幡神社のそれは直江津八坂神社の神馬舎に似ていたが、白馬を曳く猿の数が違った。向こうは一匹であるのに対し、こちらは二匹の猿が白馬の両側について手綱をもっているのである。

因みに文化財の案内板に依れば現在も残っているこの「白馬を曳く二匹の猿の木像」を寄進したのは、上杉家の会津・米沢移封後にこの地に入部した徳川家康の六男、松平忠輝であるという。

私は先の直江津八坂神社の神馬舎と同様に、この府中八幡神社の白馬を曳く猿の木像には何らかの共通の謂れがあるのではないかと、直感した。

松平忠輝は慶長十五年、1610年にこの木像を府中八幡神社に奉納したという事であるが、それは松平忠輝の発案によるものというより、かつて府中八幡に在ったとされた神馬舎を模して作ったのではないかと、推察出来るからである。

直江津の街は、戦国時代後期に「御舘(おたて)の乱」と言われる大きな兵乱があり、街の大半が焼失したという。天正六年、1578年に起こった上杉謙信死後の跡目相続で、上杉家内部に相続争いが発生した時の騒乱を「御舘の乱」と云うようだ。

その戦いに敗れた上杉景虎(小田原北条氏康の子息で、謙信の養子)側に付いた地元の有力者は軒並み焼き討ちに遭った、という事である。「府中八幡神社」はこの時に景虎側に付いたがために、その際焼き討ちに遭ったという事だ。

従ってこの「御舘の乱」において府中八幡神社の宝物の少なからぬ文物が、社殿等と共に焼失してしまったのだろう。その際焼失した宝物の一つと考えられるのが、当時の境内の神馬舎に祀られていた「猿に曳かれた白馬像」だったのではないかと、私は考えたのだ。

京都における応仁の乱のような悲劇が、北前船で大いに栄えていた当時の上越の繁華街直江津を襲ったわけである。

そういういきさつがあって、豊臣秀吉や徳川家康の時代に成って越後から当初会津、後には米沢に移封した勝者上杉景勝(謙信の甥で養子)に代わって入部してきた松平忠輝が、徳川家の氏神である源氏の神を祀る府中八幡神社の復権・復興に尽力したのであろう。

その際に奉納されたのがこの「二匹の猿に曳かれた白馬像」だったのではないかと、私は推察したのである。

この寄進は、私には松平忠輝による発案というより、かつて境内に存在していたと伝承されていた社伝に基づく故実を松平忠輝が踏襲したためであろう、と考えた方が自然に想えるのである。

因みに、「御舘の乱」の時直江津の上杉景虎側の拠点を焼き討ちしたのは、武田勝頼の家来高坂弾正の放った忍者、すなわち甲州ラッパや甲州スッパであったと云う。この跡目相続の時に武田勝頼と上杉景勝とは同盟を結んでいて、武田勝頼から派遣された高坂弾正が景勝に与力したのである。

両者が同盟を結ぶ事に成ったのは勝頼の妹(信玄の娘菊姫)が上杉景勝に嫁いでいた、という関係があったからである。

私は改めて「猿に曳かれた白馬像」という直江津八坂神社と越後府中八幡神社に共通する、珍しい「神馬舎」の存在が気に成って来た。

この秘密を解く鍵になるのは、八坂神社に今も残る神馬舎の瓦の「三つ巴紋」ではないかと、直感的に感じていた。

そのような思いを胸に抱いて、私はかつての上杉謙信の居城が在った「春日山城」の山裾に在る、「上越市埋蔵文化センター」にと向かって、レンタカーを走らせた。

『三津七湊』

室町の中ごろに成立したかと推定されている『貞応の廻船式目』には当時の著名な港湾拠点として「三津七湊」をあげている。

「三津」には「伊勢の安濃津(三重県津市)」「筑前の博多(福岡市)」「和泉の堺(堺市)」があげられており、当時の日本の三大港湾が畿内への入り口(堺)、大陸との窓口(博多)、伊勢・中京圏の入り口(安濃津)であったことが判る。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「七湊」にあげているのは「越前の三国湊(福井県坂井市)」「加賀の元吉湊(石川県白山市)」「能登の輪島湊(輪島市)」「越中の岩瀬湊(富山市)」「越後の今町湊(直江津)」「出羽の秋田湊(秋田市)」「津軽の十三湊(青森県五所川原市他)」であり、いずれも日本海側であり北前船の拠点となる港湾であることが判る。

註:貞応年間は1222~1224年の三年間を指すが、奥書き記載の

「貞応二年」表記には異説があり、室町期ではないかと云われている。

府中八幡神社の「御神馬像」写真

「上越市埋蔵文化センター」は、日本海からは2㎞程度しか離れておらず、かつての上杉謙信の居城春日山城の麓に在って、現在は市の教育委員会の「埋蔵文化財センター」と共に、上杉謙信と春日山城に関する常設展や、市内の遺跡からの出土品などを集めた常設展を展示している、上杉謙信を知るための博物館の様な観光スポットにも成っているようである。

上杉謙信という存在は上越及び新潟県の人々にとって特別な郷土の誇りであるようで、それは市内や県内の図書館・歴史資料館を訪れても至る処で痛感する事であった。

今はやりの自治体が設定しているご当地キャラクターも、上杉謙信を模したものである。

また同時に謙信絡みの諸施設やイベントは、観光施設としても重要な集客ポイントに成っているようでもあった。山梨県における武田信玄のような存在であろうと、私は思った。

直江津から車で二十分も掛からないで、私は目指す「上越市埋蔵文化センター」に着いた。同センターでは、あらかじめアポイントを取っていた学芸員の草壁さんを訪ねた。

草壁さんには事前の連絡で、私が鎌倉時代初期の武将で越後之國の守護であった安田義資公について調査・研究している者であり、義資公に関わる遺跡や痕跡につながる情報について教えて欲しい、という事を連絡してあった。

同センターの入り口脇の事務室内に通された私を待っていたのは、四十歳前後と思われる女性と五十歳前後と思われる男性であった。

アポイントを取っていた草壁さんは女性の学芸員で、もう一人の男性は教育委員会のスタッフで、上越市の歴史に詳しい人物のようであった。畑中さんと云った。

簡単な挨拶を済ませた後私は、自分が現在調査・研究している鎌倉時代の武将安田義定公についての概要を話すと共に、これまで私が調べてきた「富士山西麓」や「遠州、遠江之國」「祇園神社及び祇園祭」などに関しての、義定公との関わり等について手短に話したうえで、こう切り出した。

「その義定公の嫡男で、鎌倉時代初期にこちらの越後之國の守護を10年近く勤めた安田義資(よしすけ)公に関する痕跡や史跡といったものが、何か残ってないだろうかと思いまして、こちらにお伺いした次第です」と。

私の話をしばらく黙って聞いていた二人の内、草壁さんが口火を切った。

「実はその平安時代末期から鎌倉時代にかけての頃は、私達にとって最も弱いところでして目立った遺跡や文化財といったものが殆ど残っていなくって、あまりご期待に沿えないかなと・・」

草壁さんは私にそう言いながら隣りの畑中さんに、同意を求めるかのように確認した。畑中さんも肯いて同意を示した。

「そうなんですか・・、現時点では鎌倉時代初期の遺跡とか文化財とかは、あまり発掘されてないっていう事なんですね、ん~残念です・・」私はそう言ってから、違う視点で切り出した。

「そうしましたら私が幾つかお尋ねいたしますので、それに対して何か判っている事とかあるようでしたら、どんな些細な事でも良いんで教えていただけませんか?」と。

「えぇまぁ・・、応えられる範囲で宜しければ・・」草壁さんは畑中さんをチラッと見ながらそう言って、同意してくれた。

「先ほども言いましたが、安田義定公の領地経営の特徴は通常の稲作の荘園を中心としながらも、騎馬武者用の軍馬育成のための『畜産や育成・調教』にあります。

更には義定公の全ての領地でも見られる『金山開発』、それから積極的な『新田開発』といった点がまず挙げられます。

尤も新田の開発は義定公に限らず、当時の御家人や地頭と呼ばれる荘園の支配者でもあった武家達は皆、積極的にやってたとは思います。

ただ義定公の場合は黒川衆という金山開発に従事する職能集団を抱えていて、彼らの土木技術を使った治水灌漑の高度なノウハウを持ってましたから、通常の御家人や地頭とは違って、より大規模で組織的な新田開発をやっていたようですけどね・・。

まぁこの話は長くなりますので、とりあえずは『軍馬の畜産』と『金山開発』についてお尋ねします・・」私はそう言って二人の顔を見据えて話を続けた。

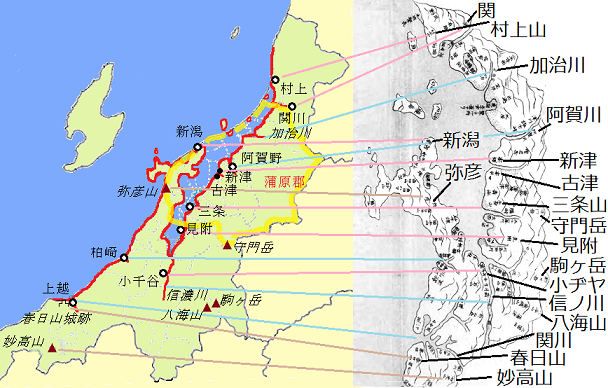

「まず『軍馬に関して』なんですが、越後之國にも奈良時代より朝廷の官営牧き場が、何ヶ処か在ったと思いますが、その点については何かご存知ですか?」と尋ねた。

私の問いに畑中さんが、

「おっしゃる通りです、当時の越後之國の中心であったここ上越地方には、いくつかの官営牧き場が在りました。

ご存知な様に文武天皇の文武四年、西歴700年に当時の天皇が諸国に官営牧を創らせたという記述が『日本書紀』にもあるように、この越後之國にも官営牧き場がありました。

『温故之栞(おんこのしおり)』という上越の頚城地方に残る古文書に依りますと、古代から中世にかけて当地には『保倉ノ牧』『菅原ノ牧』『直海(のおみ)ノ牧』『網ノ子ノ牧』『羽生ノ牧』といった牧き場が五カ所ほど在った、とされています」と、彼は手元のタブレット端末を操作し、確認しながら応えてくれた。

「『オンコノシオリ』ですか?温故知新の『温故』と『栞』で良いんですかね?『ノ』はどの『ノ』に成りますか?」私が呟くようにそう尋ねると、畑中さんは

「その通りです温故知新の温故です。『ノ』の字はひらがなの『え』に似た『之』です。因みに『温故之栞』は明治二十年代に出された書物です・・」と丁寧に教えてくれた。

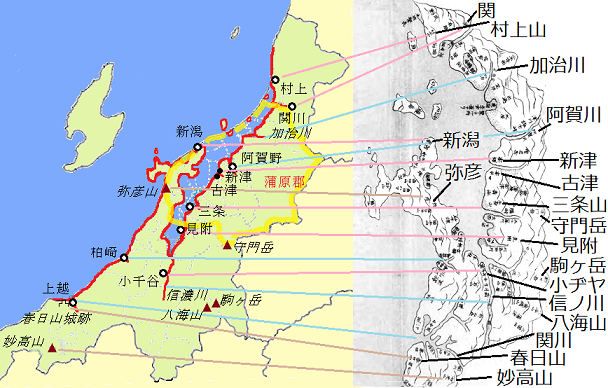

「そうですか、ところでそれらの古代牧は、どの辺に成るんですか?」私は手元の上越の観光地図を取り出して、それらの奈良時代の官営牧の場所を教えてもらった。

畑中さんはその地図の上を指さしながら一つずつ教えてくれた。

「ここが『直海ノ牧』ですね」そう言って畑中さんは日本海側の米山近くの海岸線辺りを指した。私は早速その場所にピンクのマーカーを施した。畑中さんは次いで、

「この辺りが『保倉ノ牧』に成ります」と言って先ほどの「直海ノ牧」からそのまま南南西に数センチ指を動かして指し示した。

「そしてこの辺りが『菅原ノ牧』に成ります」と言って更に指を南下させて指し示した。

「直海ノ牧」と「保倉ノ牧」更に「菅原ノ牧」とは、日本海から長野との県境に向かう南北の関係にそれぞれほぼ等間隔に在った。

「へぇ~大雑把に言うと、なんだか日本海岸から妙高の方に向かって縦に並んでる感じなんですね、上越の古代・中世に在った牧き場は・・。ふ~ん、そうなんだ・・。

ところでこの『菅原ノ牧』は、殆ど妙高の山並みの入り口って思って良いんでしょうか・・」私は地図を見ながら、マーカーをした箇所を確認してそう言った。

「そうですね、おっしゃるようにこの三つの牧は高田平野を北から南に縦に配置しているように在りますね。しかも南に行くに従って海抜が高くなってます・・」畑中さんはそう言ってから続けて

「しかしマァ、次の『網ノ子ノ牧』と『羽生ノ牧』に成るとちょっと変わってきます」そう言って畑中さんは、北陸新幹線の「上越妙高駅」の西方の山間部を指さして言った。

「ここら辺に『網ノ子ノ牧』が在りまして・・」と言ってから更に西方を指さして続けた。

「最後にここが『羽生ノ牧』が在ったとされる辺りですね・・」と言って私の顔を見た。

「『羽生ノ牧』は糸魚川の中心部からそんなに離れてないようですが、ここだけ糸魚川市なんですか?」私は畑中さんに確認するようにそう尋ねた。畑中さんは肯きながら、

「えぇおっしゃる通りです。この『羽生ノ牧』だけ上越市ではないんです・・」と説明してくれた。私は最後に『羽生ノ牧』を地図上にマーキングして改めて尋ねた。

「全体を俯瞰(ふかん)しますと、どうやら日本海側の『直海ノ牧』を除くと、山側に『菅原ノ牧』と『網ノ子ノ牧』があって、比較的市街地に近いエリアに『保倉ノ牧』と『羽生ノ牧』とが在ると、そう言っても良さそうですね・・」私はそう言って畑中さんに確認した。畑中さんはゆっくりと肯いた。

「山間いに在る牧は、馬の畜産という点を考えるとごく自然な場所になると思いますが、市街地近くに在る『保倉ノ牧』や『羽生ノ牧』、海岸縁の『直海ノ牧』は何か地理的な特徴とかが在るんでしょうか・・」私がそう言うと畑中さんは肯きながらも、

「市街地近くと言っても、『直海ノ牧』は海岸沿いですが、米山の西麓という事で場所によって、ちょっとした高低差は在るんですよ。海抜14・5m近くは在ったと思います。

『保倉ノ牧』は高田平野のほぼ中央、内陸部の稲田の広がる田園地帯で、海抜は10数mですから『直海』と違ってこちらは殆ど高低差がある場所というわけではありません・・。

一方糸魚川の『羽生ノ牧』は日本海側に近い場所ではありますが、「海川」の中流域で比較的標高が高いエリアに成りますね。確か海抜百m近くは在ったと思います。

地形からしますと羽生の東の山側に『真光寺』という高台が在って、割と平たんな場所だからその辺りがかつての『羽生ノ牧』だったんでないかと思います。

その『羽生ノ牧』は、日本海からの直線距離は2㎞足らずで『海に近い牧』と言って差し支えないと思います・・」畑中さんはそう言って、私の質問に応えてくれた。

「なるほどそういう事でしたか、いやありがとうございます・・」私はそう言って、畑中さんにお礼を言った。

「ところで、上越市には確か旧牧村で今では牧区という場所が在るようですが、あそこには牧き場は無かったんでしょうか?山間部のようですが・・」私がそのように問い掛けると、今度は草壁女史が応えてくれた。

「官営牧き場としての記録は残ってませんが、『上牧』という名の地区は現在でもあります・・」

「そういえば草壁さん、牧村の上牧近くに『猿ケ馬場』遺跡っての在ったよな、確か・・」畑中さんが、思い出したようにそう言った。

「あ、はい。棚広新田の山上の方に・・」草壁さんが応えた。

二人の会話を聞いて、私は嬉しくなって思わず聞いてみた。

「旧牧村には、『上牧』地区や『猿ケ馬場遺跡』が在るんですね、馬場の遺跡が・・。

しかも『棚広新田』ですか・・。山間いだから稲作も棚田が中心に成ってくるんでしょうけど、その中でも結構広い棚田が在る場所なんですか?そこら辺りは・・」

私は馬場の名前が出てきた嬉しさを隠しきれずに、ついニヤニヤしながら、そう言った。

「そうですね、確かに棚広新田はおっしゃるように他の地域に比べ、割と広い棚田が里山を切り拓いて散在している、といった場所ではあります・・」草壁女史が応えてくれた。

「なるほどなるほど、でその棚広新田の更に上の方に猿ケ馬場遺跡が在るわけですね?ウフフ・・。因みにこの地図だとどの辺りに成るんでしょう?『上牧』や『猿ケ馬場遺跡』は・・」

私は嬉しさを隠しきれずにそう言って、もう一度上越の地図を二人の前に出した。

私がそう言うと畑中さんは草壁女史に二言三言、耳打ちした。草壁さんは肯くと席を立った。

その間畑中さんが、私に『上牧』の場所を教えてくれた。その場所は先ほどの「菅原ノ牧」を更に南東に長野県側に行った先で、標高が高い場所のようで、県境にかなり近づいている処だった。標高の高さから山間いの集落のように見受けられた。

「標高が高そうですね、ここらでしたら馬の畜産・飼育には適しているかもしれませんね・・」と私が言うと畑中さんは、

「上牧は確か標高が三百mの上は行ってたと思いますよ」と肯きながら教えてくれた。

私達がそのような会話をしていると草壁女史がやや大き目の地図を持ってきた。役所にはよくある、等高線がはっきり書かれている地図で、どうやら棚広新田近辺の地図のようだ。草壁女史はその地図を机に広げて、

「先ほどの『猿ケ馬場遺跡』の場所は、この辺りに成ります・・」と言って等高線がやや広く書かれている、標高の高い山頂付近の場所を指さした。

遺跡の周辺も等高線の広がりがそこそこ広く、この辺りなら棚田も広めに作られるかもしれないな、と思わせるようなエリアだった。

棚田新田の名称にふさわしい、と思われる場所の中でも「猿ケ馬場遺跡」は、小高い山の頂上付近にまとまった面積で在った。このエリアに馬場があったとしても不思議では無かった。

草壁さんの持ってきた地図の上牧地区を見ているとその中央を「牧猿俣川」と書かれていて、その川の上部に「府殿」という地名があった。

私はその川の名前と地名とにちょっとした引っ掛かりを覚えた、早速二人に聞いてみた。

「この川は『牧猿俣川』と云うようなんですが、何か謂われとかあるんでしょうか?こっちの『猿ケ馬場遺跡』と関連して・・」

「う~ん、謂われですか・・」草壁さんは首をひねった。

「どうなんでしょうかね・・。この辺りは長野県との県境に近く、相当の山間の地区でニホンザルあたりが今でも生息してますからね、キットその辺りから名前が付いたのかもしれませんね・・」畑中さんがあまり自信無げに、そう言った。

「なるほど、そういう事ですか・・」私は呟いた。

「こちらの『牧区府殿』と書かれている地区には、その名に何か・・」私がさらに突っ込んだが、二人は首を振るだけで特に反応を示さなかった。

「そうですか判りました、いやありがとうございます・・。ところで、『上牧』というからには近くに『下牧』地区とかも在るんですか?」と私が尋ねると、二人は顔を合わせたが、畑中さんが思い出したように言った。

「近くとは言えませんが、米山の中腹に『下牧』と言う場所は在りますよ確か・・」畑中さんはそう言いながら、地図でその場所を、指し示した。

「確かに、結構離れてますね・・。ん~ん、この地図の尺度からだと20㎞近くは離れてそうですね、もっと近くには在りませんか?その『下牧』といった様な名前の集落は・・」私はそう言って聞いてみたが、二人には思いつかないようで、回答は無かった。

「『下牧』は日本海側の米山の近くのようですけど、先ほど教えていただいた『直海ノ牧』に割と近そうですね、距離は6・7㎞といった感じですかね・・」私が二人に向かってそう言うと、畑中さんが肯いた。

「因みに米山というのは、標高どのくらいあるんでしたっけ?」私の問いに、草壁女史が

「993mです」と、即答した。

「その中腹というと『下牧』は・・」私が畑中さんを見ながらそう呟くと、彼は

「中腹と言っても比較的山すそ側の集落でして、200mも無いんじゃないかと思いますよ、海抜ですと・・」と応えてくれた。

「なるほど、そうすると『上牧』が標高300m近くで長野県側の山間いと言ってよい処に在って、『下牧』は海抜200mに満たない海側ってことに成るんですね、なるほど・・。

で、更にそこから6・7㎞ほど西南西に下った海岸沿いに、官営の『直海ノ牧』が在ったって事になる訳ですね。

『上牧』と『下牧』とは20㎞近く、昔だと五里近く離れてるって事に成る訳ですね・・」私はそう言いながら、とりあえず「上牧」と「下牧」との位置関係について、情報としてインプットしておいた。

「『猿ケ馬場遺跡』で思い出したんですが、そういえば上越には『下馬場遺跡』ってのが在ったように記憶しているんですが、確か北陸新幹線の上越妙高駅の西っ側辺りに・・」私がそう呟くと、さっそく草壁女史が反応した。

「あ、ハイその通りです。高速『上信越道』の工事の時に発見された遺跡でして・・。でもあの遺跡は古代・中世ではなくって、縄文時代の遺跡ですよ」草壁女史は畑中さんの顔をチラッと見てから、私に向かってそう言った。

「そうですか、『下馬場遺跡』は古代や中世の遺跡ではないんですね、なるほど・・。高速道路の工事って言うと、割と海抜は高いエリアに成るんでしょうか?」私がさらに確認すると、草壁女史は

「ハイそうです。あの辺りだと海抜7・80mといったエリアですね。上越の古代遺跡は概ね丘陵地帯に在って、現在の高田平野を見下ろすような場所に多いんですよ・・」と解説してくれた。

「そうでしょうね、遠州・遠江(とおとおみ)でもそうでしたが、現在平野なんかに成っていても、古代は河川の氾濫によってできた湖や大きな沼だったところが多いですからね。

それが中世から近世・近代に成って盛んに新田開発が繰り返されて、更に灌漑工事なんかの治山治水技術なんかも発達してから、稲作が可能な新田に代わって来たわけですから・・」私がそう言うと、草壁女史は

「ハイまさにその通りでして、高田平野に限らず新潟平野なども全く同じ構図で新田開発がずっと繰り返されて来たんですよ、昭和の時代まで・・。

ここ高田平野では江戸時代に大規模な河川の川筋を変更する土木工事が行われて、それで沢山の新田が開発されて来たという歴史を持っています。

その流れで大きな池や貯水池を維持しながら新田の開発が行われてきているんです。今でも残っている『朝日池』や『鵜ノ池』といった大きな潟や池はその名残でもあるんです・・」と上越の潟湖(せきこ)について教えてくれた。

「そうですよね、たしか新潟市の『鳥屋ノ潟』なんかもその口でしたよね・・。

ところで話は変わりますが、『下馬場』と云うからにはやはり『上馬場』が在るんでしょうか?この近辺に・・。それとも『下牧』同様ずっと離れた場所に、なのかもしれませんが・・」私がそう尋ねると、草壁女史は畑中さんの顔を見た。畑中さんは、

「ええそうですね、在りますよ。但しそこは上越ではなく旧新井市で、現在は妙高市に成っているかなり上流というか、標高の高いエリアですがね・・」と教えてくれた。

「先ほどの『上牧』と比べてどうですか・・、その標高といった感じでは・・」私が更に尋ねると畑中さんは、

「具体的な標高は知りませんが、環境的にはよく似てますね両者は・・。鬱蒼(うっそう)とした針葉樹なんかが多い山間部で、しかも近くの谷には流れの早い川が在りましてね・・」と私がイメージし易いように、具体的に話してくれた。

「やっぱり長野県との県境に近いんですか『上馬場』も・・」私が聞くと、畑中さんは肯きながら、

「おっしゃる通りです・・。関田山脈って云うんですが長野との県境に近いですね二か所とも・・」と教えてくれた。

「そうでしたか、まぁ中世や古代でしたら現在の行政区分は全く関係無かったでしょうね、おんなじ越後之國ということでハッハ・・」私がそう笑いながら言うと二人もニヤリとして肯いた。

「ありがとうございました。何となく古代から中世に掛けての、越後之國の官営牧き場の場所や位置関係が少しは理解できたような気がします。

次に『金山開発』について教えてほしいんですが、宜しいですか?」私はそう断りを入れて二人の顔を見て続けた。

古代や中世の新潟は、現在とは物理的に異なる地形であった。

「実は安田義定公にとって、という事は同時に嫡男の義資(よしすけ)公にとってもなんですが、『騎馬武者用軍馬の畜産・育成』と同時に『金山開発』は、荘園開発を除くと二本柱の一つでして、とても大きな意味を持っているんです。

ですから彼らが越後之國の国守であったとすれば、必ずや『金山開発』にも着手していただろうと私は推測してるんですよ。

ちょうど富士山西麓や遠江之國森町辺りでもやってきたように、ですね・・」私がそう言うと、草壁女史が早速反応した。

「『金山開発』ですか?・・残念ですがそう言った遺跡や遺構は上越には残って無いですね・・」と、申し訳なさそうに語った。私はここが肝心と更に突っ込んで尋ねた。

「そうですか、上越市にはなんですねそれって・・。周辺の市町村ではどうなんでしょう・・」私がそう言うと、畑中さんが、

「隣りの糸魚川には確か、『金山(かなやま)』という山が三ケ所ほど在ったかと思います。うろ覚えですが・・」と思い出したように呟いた。私はそれを聞いてニンマリとした。

「そうですか、糸魚川には在るんですか『金山』が・・。西隣りですよね糸魚川市は、しかも三か所も・・」そう反応した時の私の顔は、嬉しさのあまりニヤニヤしてきっとだらしない顔をしていたのではないかと思う。

「ありがとうございます。改めて糸魚川の教育委員会に連絡とってみます、助かりました貴重な情報を教えて頂いて・・」私はいったんお礼を言ってから更に聞いてみた。

「ところでこちらでは上越市内の神社の一覧とか、そういったモノって作ってられますか?」と聞いてみた。

「と言いますと?」草壁女史が私にその意図を尋ねた。

「いや、上越には金山に関係する遺跡なんかは無いみたいですけど、ひょっとしたら『金山神社』が無いかなぁ、って思いましてね。遺跡が無くっても『金山神社』が在ったりすると、義定公の金山経営の痕跡に繋がったりすることがあるんですよ。

遠州森町や富士山西麓の富士宮にはそういう神社が在りましてね。『金山神社』や『金之宮(かんのみや)神社』って云うんですが、そこから義定公の金山開発の痕跡に辿り着いたものですから・・。

因みにその時は神社一覧から調べて、知りました」私は去年の静岡のフィールドワーク時のことを思い出しながらそう言った。

「そういう事ですか・・、ちょっとお待ちください」彼女はそう言うと席を外した。私は彼女が神社一覧を探しに行ったのだろうと思い、期待した。

その間私は畑中さんに糸魚川の金山の所在地をダメ元で聞いてみたが、はっきりとした情報は得られなかった。やはり糸魚川市の教育委員会に改めて尋ねるしかないかな、と再認識した。

そうこうしている内に、草壁女史が分厚い本を持ってきた。

「これは『上越市史』の別編に当たるんですが・・」彼女はそう言って、私に見えるようにその分厚い本を開いて見せた。パラパラと捲ってみても神社関係の掲載箇所が七・八百ページはあった。

「すごい量ですね・・」私がため息交じりにそういうと、草壁女史は、

「市史を編纂するにあたり、市内の現存するすべての神社を網羅していますから・・」彼女は少し誇らしげにそう言った。

その『上越市史ー別編3ー』に載っていた神社の情報は一覧表といったレベルものではなく、各神社ごとに「神社の概要」といった基本情報の他に「聞き書き」として、神社の神主や氏子などにヒヤリングした内容も書かれていた。

更に「モノが語る神社の歩み」とうたって「狛犬や絵馬・賽銭箱」といった、神社に在る付属物などについても、こと細やかに書かれており、一部には写真も添えられていた。一つの神社だけでも平均すると二・三ページは割かれていたのだ。

これは腰を据えて掛からなければ成らないな、と私は思いその資料の名前をメモに取った。午後から行く予定の市立図書館で、じっくり時間をかけて内容を確認するつもりでいたのだった。

「いやありがとうございます。この後行く予定の高田城址にある市立図書館で、改めて内容を精査したいと思います。

これだけ網羅的に神社の情報があれば、金山神社の有無もチェックできるでしょう・・。どうも貴重な情報ありがとうございます・・」私はそう言って草壁女史にお礼を言った。

私が草壁女史とそのようなやり取りをしていると、畑中さんが、

「金山神社や軍馬の牧き場とは直接関係は無いんですが・・」とボソッと言った。私は畑中さんを注視して、次の言葉を待った。

「いやね、この上越には昭和の初めころまで『馬市』、と云っても農耕馬ですが、それらを取引する市が毎年夏に立ってたという、伝統行事がありましてね・・。

それともう一つ、先ほど糸魚川に金山が幾つか在るといった話をしましたが、それに関係するかもしれませんが『謙信小判』や『高田小判』と云ったものや『糸魚川銀』と云われる通貨が、かつて上越地方にあったことを思い出しましてね・・。

こちらはまぁ戦国時代や江戸時代の話なんですが、その事を思い出しまして・・。ひょっとしたら立花さんが関心ある分野かもしれないな、と・・」と言った。

その情報は、私はもちろん草壁女史も初耳だったようで、彼女も驚いた顔をしていた。

「『馬の市』に、『謙信小判』『高田小判』『糸魚川銀』ですか・・。面白そうですね、その話もっと詳しく教えていただけませんか・・」私は興味津々で、早速聴いてみた。

「いや、私も詳しい事は判らないんですが、確か『訂正越後頚城郡誌稿』に載っていたと思います。図書館に行かれるのでしたら、その本もご覧になるといいですよ。高田図書館にはキットありますから・・」

畑中さんの魅力ある情報を基に、私は喜んでその本の名前をメモした。先ほどの『上越市史』と一緒に午後から行く図書館で調べてみることにした。

そうこうしている内に、センターの館内にチャイムが鳴った。事務室の時計を見ると12時の時報であった。私はそろそろヒヤリングを終えなくては成らないかな、と感じた。

「最後に宜しいですか?」そう断りを入れて二人に尋ねた。二人は肯いた。

「上越市内の主要な神社で『流鏑馬の神事』を、お祭り等でやっている神社をご存じありませんか?

と、言いますのも遠州森町や富士山西麓では、牧き場の在った近くには『馬主神社』や『駒形神社』といった馬を祀った神社がありましたり、『富士山本宮浅間大社』や『金之宮神社』などでは、重要な神事として流鏑馬が行われてまして・・。

ですからこの上越地方でも馬に関わる神社や、神事として流鏑馬を行ってる神社がないだろうかと、そんな風に思いまして・・」私はそう言って最後のお質問をした。

草壁さんは思い当たらなかったようだが、畑中さんが反応した。

「先ほどの妙高市の山狭いの『上馬場』地区には、確か『馬場神社』が在ったと記憶しています。流鏑馬の神事があったかどうかは、判りませんが・・」と教えてくれた。

「それとさっきの官営牧場『保倉ノ牧』の場所に当たるんですが『駒林』という地区がありまして、その隣りの地区の名前が『下百々(どうどう)』というんですが、これも何か馬とか牧とかに関連してるかもしれません。名前から推測してですが・・」と上越市内の馬にちなんだ神社の情報を教えてくれた。

「『シモドウドウ』って、因みにどう書くんですか?」私は音の響きに興味を持って畑中さんに聴いてみた。

「上下の『下』に『百百』って書いて、『ドウドウ』っていうんですよ・・」畑中さんが丁寧に教えてくれた。

「そういえば妙高市との市境い近くに、『上百々遺跡』が在りませんでしたっけ・・」と草壁女史が、思い出したように言った。

「えっ、そうなんですか・・。でも随分と離れてますね『下百々』と『上百々』とは・・。妙高市の上越市との市境いだとすると・・」私は呟いた。

「そうですね、新幹線の向こう側ですから、両者の間はざっと10㎞といったところでしょうか・・」草壁女史が応えてくれた。

「そうですか、いやありがとうございます。ところでその『駒林』や『下百々』の近くには馬にまつわる神社や、流鏑馬といった神事が行われた形跡なんかは、無いんでしょうか?」私は畑中さんに向かってそう尋ねた。

それだけ馬に因んだ名称の地域だとすると、何らかの形で神社や神事が残ってないのかと思って、私は改めて確認してみた。すると畑中さんから意外な言葉がかえって来た。

「あっ、そういえば『金山神明社』って神社が在りましたよ確か・・。馬絡みではありませんが・・」と興味深い名を教えてくれた。

「えっ『金山神明社』ですか?その神社の祭神は判りますか?ひょっとして『金山彦』でしたか?」私は思わず興奮して、やや詰問調に尋ねた。

「いや、そこまでは・・」畑中さんが言い淀んでいると、早速草壁女史が先程の分厚い『上越市史』を捲りだした。どうやら『金山神明社』を探してくれているようだった。

私達は草壁女史の手が止まるまで、期待感を込めて待った。

「『金山神明社』って、ここでしょうか・・」草壁女史は確認の意味で畑中さんに、聞いてみた。畑中さんが肯くと、草壁さんが読み上げた。

「祭神はおっしゃるように『金山彦』に間違いありません。場所は正式には『中頸城郡杉野袋村字金山』という地区に成ります。もちろん上越市と合併する前の、昔の名称ですが・・」草壁女史はそう言って、私を見てにっこり微笑んだ。続けて、

「現在この神社には『八幡宮』や『春日八幡神社』も合祀されているようですね・・。尤もこれは昔からそうだったというより、明治41年に同じ杉野袋村の別の場所から、合祀されたようです・・」と解説してから、その該当するページを私に見せてくれた。

鬱蒼とした樹木の間の鳥居の向こうに、小さな祠の見える「八幡社」の写った写真が掲載されてあり「明治四一年八幡社と春日八幡社が金山神明社に合祀された」とキャプションに書かれてあった。

私はこれを見て興奮してしまった。

「金山彦」を祀った神社が駒林や下百々地区には在って、更には明治に成ってからとはいえ「八幡神社」が合祀されている、というのだ。合祀される前には同じ村のそう遠く離れていない場所に、二つの八幡神社が在ったのである。

尤も「春日八幡神社」の方はその名から類推すると上杉謙信に関連した神社のようだが「八幡神社」は謙信には関係なく、もっと古くから杉野袋村には存在していたのかもしれない。やはりこの地区は、安田義資公に何らかの繋がりがあった地区に違いない、と私は密かに想った。

そしてその資料の「聞き書き」欄には、氏子の中の鹿嶌家は、「上杉謙信時代にこの地に来た」との記載が在った。そのことから「春日八幡神社」は、この鹿嶌家に関係している神社だったのかもしれないと、推測することが出来た。

「いやぁ~、ありがとうございます。とってもありがたい貴重な情報です。私の中ではこの『金山神明社』は、安田義資公に直結する神社に違いないって、勝手に自分でそう思ってますウフフ」私は嬉しくなってニヤニヤしながらそう言った。

「ぜひここに行ってみたいんですが、ここら辺で良いんですか?」私は上越市の地図の官営牧き場の一つである「保倉ノ牧」が在ったとされるエリアの近くを指さして、畑中さんに確認した。畑中さんは肯きながら、

「ザックリとはこの辺りですね。『駒林』や『下百々』という地区ですので、近くに行って地元の方に尋ねられたらいいと思いますよ・・。確か飯田川の近くで、県道77号線沿いだったと思います。川には確か『金山橋』と書かれていたかと・・」と教えてくれた。

「ありがとうございます、助かりました。早速行ってみますよ」私は嬉しくって即答した。続けて、

「今日はこれから図書館に行くので明日にでも、早速行ってみたいと思います・・。いやぁ、ホントに貴重な情報、ありがとうございます」私はそう言って、思わず二人に握手の手を差し伸べた。

二人は戸惑いながらも、握手に応じてくれた。

最後に私は丁寧に挨拶をして、感謝の気持ちをしっかり伝えてから、「上越市埋蔵文化センター」を後にした。

今日の午前中の実りが大きかったことをシンプルに喜び、私は高田城址に在る「市立高田図書館」にと向かった。

レンタカーを運転するこの時の私は、軽やかな気持ちであった。

『 温故の栞 』抜粋

「牛馬の飼養」(1282ページ)

当国にて昔より名の聞こえたる牧場は頚城郡に

網の子(中頸城)羽生(西頸城)菅原(中頸城)

尾神(同)直海(同)保倉(東頸城)・・

『訂正越後頚城郡誌稿』抜粋

(同書「序」)よりー昭和四四年十月刊行ー)

(1) 春日新田の馬市に関して

いまの直江津市春日新田では、第二次大戦中食糧事情が悪化し馬の飼料に

困るようになるまで、毎年夏、にぎやかな馬市が開かれていた。

馬市開催の際は、市場の中央にあたる覚真寺の大門付近に、市会所を設けそこには秋田佐竹候の定紋(扇の地に日の丸を打った紋)入りの幔幕を張り めぐらし、同じ紋の入った高張提灯を左右に立てていた。そのためこの馬市を「御幕の市」とも呼んだ。

同書 (414ページ)

「通貨」

『越後頚城郡誌考』明治三十四年発刊

本朝金銀銭譜二高田小判ナルモノアリ。評二曰、上杉謙信時代二鋳造セシモノト、予輩是ヲ按ズル二松平肥後守時代瓢箪曲輪ニテ鋳造セシ金ヲ高田小判ト号スルナラン乎。・・

謙信小判ハ越府天正ノ極印アリ、是上杉ノ製ナラン。

銀貨に越後銀元越後寛ノ字ノ極印アリ。

又糸魚川銀ト称スルアリ、是糸魚川ニテ鋳造セシモノを云ナラン乎。